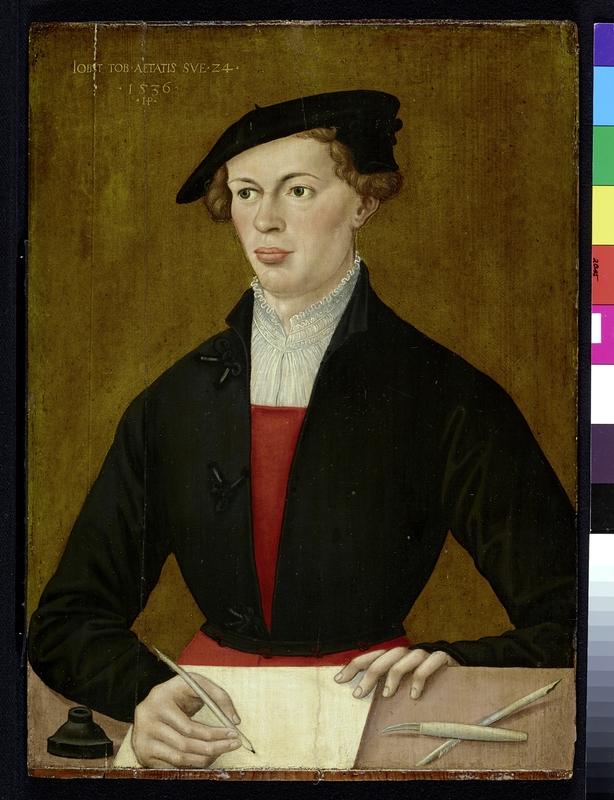

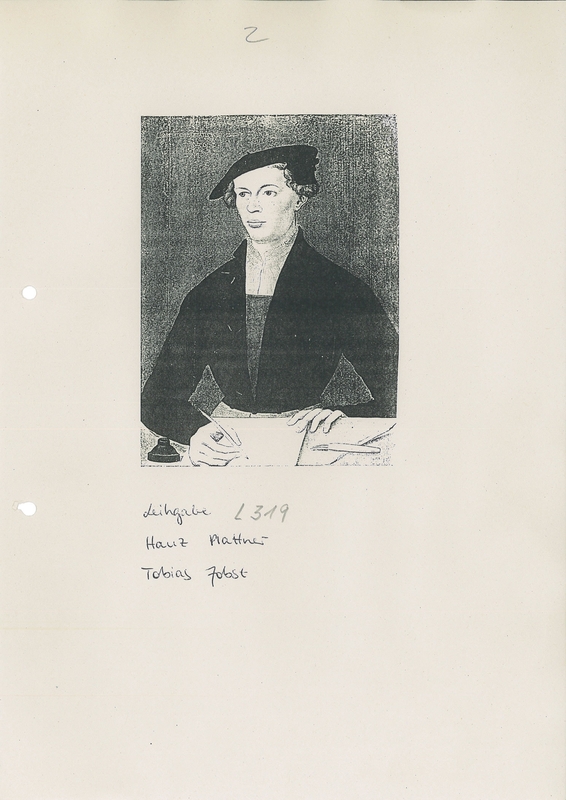

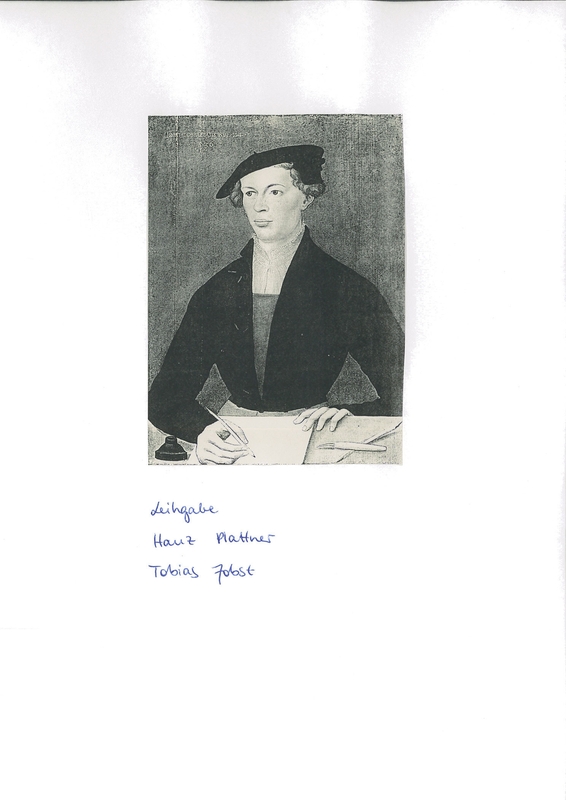

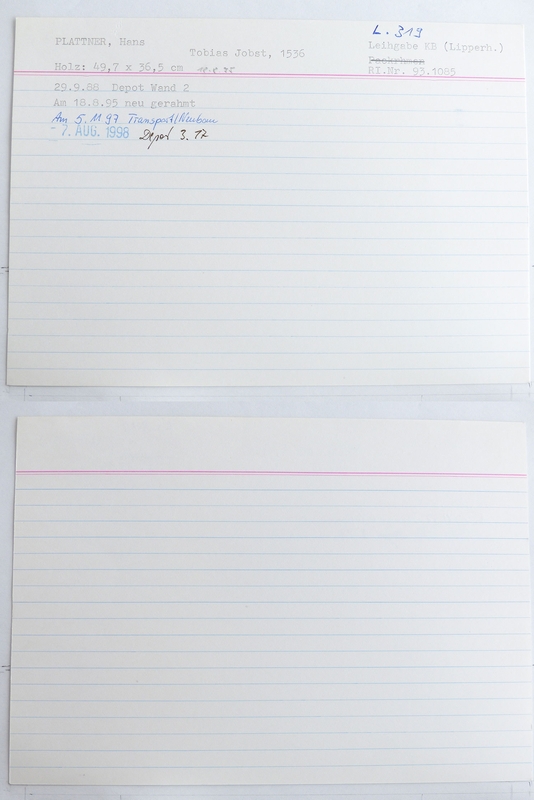

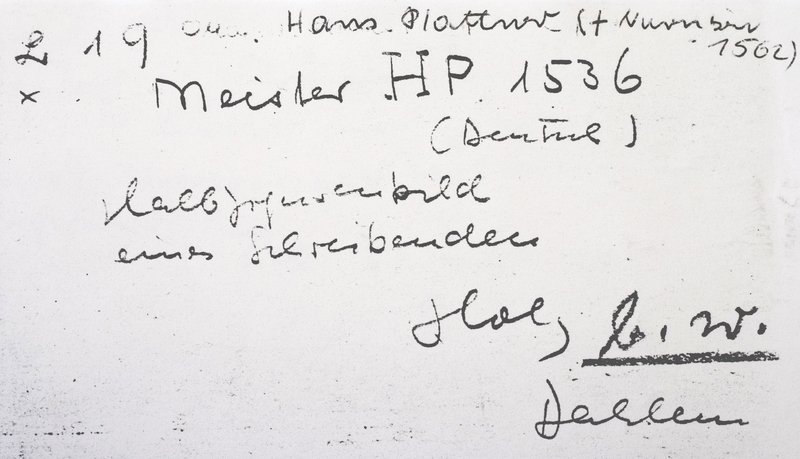

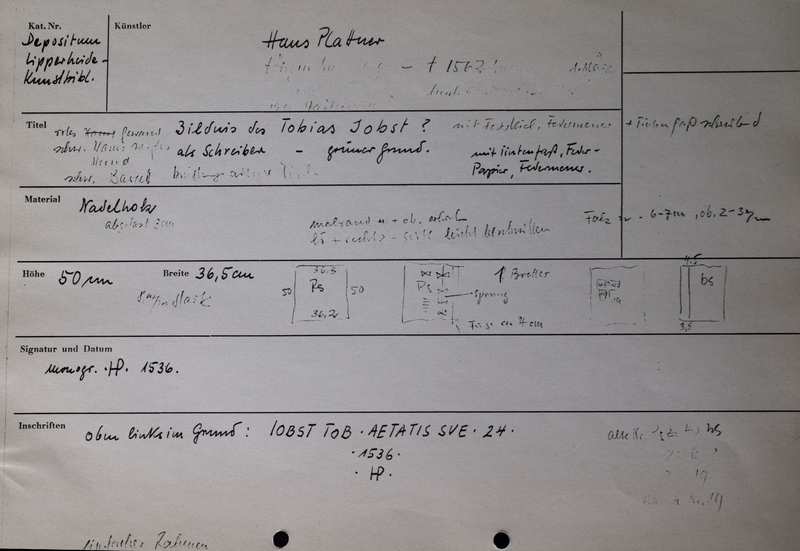

Bildnis von Tobias Jobst

ReFa identifier

G_319_428

Name or identifier

319

Title

Bildnis von Tobias Jobst

Halbfigurenbildnis eines Schreibenden

Object type

Categories / Subject keywords

Dimensions

mind. 48,8 x 36,3 cm

Material

Öl auf Holz

P65 shows visual item

P128 carries

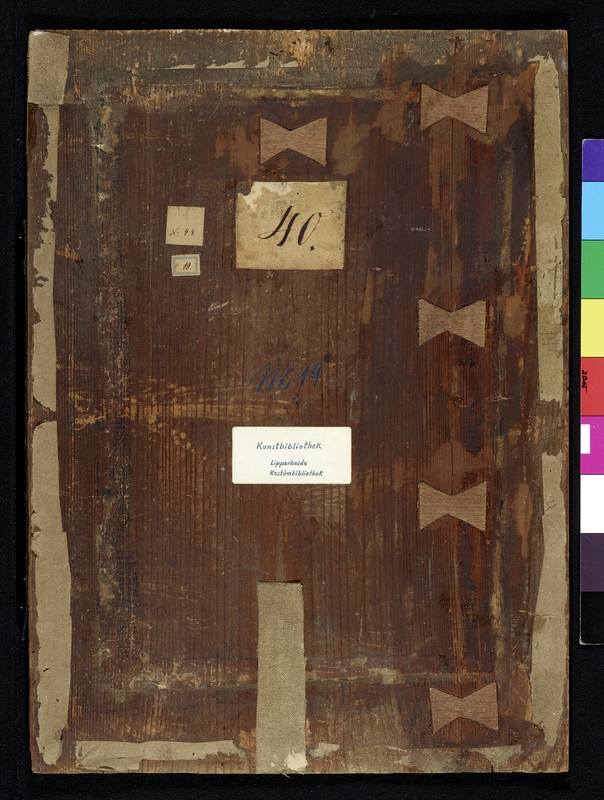

E34 Inscription

P2 has type: Nummer (?)

P190 has symbolic content: III

P3 has note: Bild verso

E34 Inscription

P2 has type: Nummer (?)

P190 has symbolic content: II

P3 has note: Bild verso

E34 Inscription

P2 has type: Nummer

P190 has symbolic content: 4

P3 has note: Bild verso

E34 Inscription

P2 has type: Nummer

P190 has symbolic content: № 48.

P3 has note: Bild verso

E34 Inscription

P2 has type: Nummer

P190 has symbolic content: 19

P3 has note: Bild verso

E34 Inscription

P2 has type: Nummer

P190 has symbolic content: Nr. 19

P3 has note: Bild verso

E34 Inscription

P2 has type: Besitzer

P190 has symbolic content: Kunstbibliothek][Lipperheide][Kostümbibliothek

P3 has note: Bild verso

Description / General note

(TEXT: FELIX PRINZ)

Der Dargestellte, durch die Inschrift in gelben Majuskeln im linken oberen Bildfeld als Tobias Jobst im Alter von 24 Jahren identifiziert, sitzt mit einer leichten Drehung des Oberkörpers hinter einem bildparallel stehenden Tisch. Auf diesem befinden sich ein Tintenfaß, ein Federkiel und ein Messer. Mit der rechten Hand führt er die Schreibfeder auf einem noch unbeschriebenen Blatt Papier. Der Hintergrund ist bar jeden Mobiliars in einem hellen bis dunkelbraunen Ton gehalten. Die Tätigkeit eines Schreibers wird im Bild nicht weiter aufgenommen. Die linke Hand umfasst die Tischkante und ist stark angewinkelt.

Der Kopf ist leicht nach links gewendet. Das Gesicht mit schmalem Mund und leicht wulstigen Lippen, einer kleinen, etwas breiten Nase und gestutzten Augenbrauen weist an Kinn und Wangen leichte Rötungen auf. Der Blick ist nach links in die Ferne gerichtet.

Die Malweise des Tafelgemäldes ist fein und bisweilen sind, etwa an den Händen, die klaren Formen durch eine Kontur umfasst. Eine genaue Unterscheidung der verschiedenen Textilien hinsichtlich der charakteristischen Erscheinung ihrer Materialität ist nicht gegeben. Ebenso ist das Inkarnat im Vergleich etwa zu den Porträts der Dürer-Schule nur geringfügig nuanciert. Der Hintergrund mit grün-braunen Schlieren ist eher malerisch aufgetragen.

Über die Bezeichnung „Jobst Tob“ wurde der Name Jobst Tobias rekonstruiert. Vermutlich handelt es sich dabei um zwei Vornamen. Durch die Inschrift ist auch sein Alter, das 24. Lebensjahr, benannt. Jedoch ist über diese Person bislang weiter nichts bekannt und sie konnte nicht mit einer historisch nachweisbaren Person in Verbindung gebracht werden. Gleichwohl besteht kein Zweifel daran, dass es sich um eine historische Person handelt.

Ausführungen in Anlehnung an Q38

Der Dargestellte, durch die Inschrift in gelben Majuskeln im linken oberen Bildfeld als Tobias Jobst im Alter von 24 Jahren identifiziert, sitzt mit einer leichten Drehung des Oberkörpers hinter einem bildparallel stehenden Tisch. Auf diesem befinden sich ein Tintenfaß, ein Federkiel und ein Messer. Mit der rechten Hand führt er die Schreibfeder auf einem noch unbeschriebenen Blatt Papier. Der Hintergrund ist bar jeden Mobiliars in einem hellen bis dunkelbraunen Ton gehalten. Die Tätigkeit eines Schreibers wird im Bild nicht weiter aufgenommen. Die linke Hand umfasst die Tischkante und ist stark angewinkelt.

Der Kopf ist leicht nach links gewendet. Das Gesicht mit schmalem Mund und leicht wulstigen Lippen, einer kleinen, etwas breiten Nase und gestutzten Augenbrauen weist an Kinn und Wangen leichte Rötungen auf. Der Blick ist nach links in die Ferne gerichtet.

Die Malweise des Tafelgemäldes ist fein und bisweilen sind, etwa an den Händen, die klaren Formen durch eine Kontur umfasst. Eine genaue Unterscheidung der verschiedenen Textilien hinsichtlich der charakteristischen Erscheinung ihrer Materialität ist nicht gegeben. Ebenso ist das Inkarnat im Vergleich etwa zu den Porträts der Dürer-Schule nur geringfügig nuanciert. Der Hintergrund mit grün-braunen Schlieren ist eher malerisch aufgetragen.

Über die Bezeichnung „Jobst Tob“ wurde der Name Jobst Tobias rekonstruiert. Vermutlich handelt es sich dabei um zwei Vornamen. Durch die Inschrift ist auch sein Alter, das 24. Lebensjahr, benannt. Jedoch ist über diese Person bislang weiter nichts bekannt und sie konnte nicht mit einer historisch nachweisbaren Person in Verbindung gebracht werden. Gleichwohl besteht kein Zweifel daran, dass es sich um eine historische Person handelt.

Ausführungen in Anlehnung an Q38

Die auf dem Tisch befindlichen Gegenstände, ein Tintenfass, ein Federkiel, ein noch unbeschriebenes Blatt Papier und ein Messer, deuten auf die Tätigkeit eines Schreibers hin.

Über die in gelben Majuskeln aufgetragene Inschrift „Jobst Tob“ wurde der Name Jobst Tobias rekonstruiert. Eine historische Person, womöglich mit den zwei Vornamen Jobst und Tobias, konnte bislang noch nicht in Zusammenhang mit dem Bildnis gebracht werden. Der Maler Hans Plattner, dem dieses mit den Initialen HP bezeichnete Werk, zugeschrieben wurde, war ein bevorzugter Porträtist des Nürnberger Patriziats, sodass der Dargestellte in diese geografische Region verortet werden kann.

Den Nachweis über den Zusammenhang zwischen den mit HP signierten Bildnisse mit dem Nürnberger Maler Hans Plattner (-1562) und seine Urheberschaft des von Lipperheideschen Bildnisses erbrachte erstmalig Peter Strieder, der den Hinweis auf das Berliner Bildnis von Irene Kühnel-Kunze erhalten hatte (Strieder 1951, Fn. 18; vgl. auch Strieder 1956). Kühnel-Kunze ergänzte 1962 die Ausführungen Strieders und sah das Gemälde als „eine Art Gegenstück“ (Kühnel-Kunze 1962, S. 12) zu einem im Zweiten Weltkrieg zerstörten Bild aus der Sammlung Kühlmann, Berlin. Beiden Gemälden bescheinigt sie „dieselbe trockene, flache Malweise und wenig lebhafte Charakterisierung“ (Kühnel-Kunze 1962, S. 12).

(TEXT: FELIX PRINZ)

Hans Plattner wird als Porträtist erstmalig umfassender beschrieben im 96. Jahresbericht der Germanischen National-Museums Nürnberg. Strieder (Strieder 1951, S. 17-22) bildet hier jedoch noch nicht das Bildnis des Tobias Jobst ab. In der FN 18 heisst es jedoch: Frau Dr. Irene Kühnel-Kunze hatte die Freundlichkeit, mich auf ein weiteres H P bez. Bildnis der Lipperheideschen Kostümbibliothek, Berlin, aufmerksam zu machen.

In seinem Artikel zur Nürnberger Bildniskunst beschreibt Peter Strieder das Bildnis im Vergleich zu Dürers Darstellung des Erasmus von Rotterdam als ein Werk, welches der radikalen und trockenen Vereinfachung zum Opfer gefallen ist (Strieder 1956, S. 126). Desweiteren bemängelt Strieder die Ausführung der Arm- und Handpartie: Besondere Schwierigkeiten breiten Plattner die Hände, die er nicht nach dem gewohnten Schema übereinanderlegen kann. Offenbar liegen Einzelstudien zugrunde, doch ist die organische Verbindung mit dem Unterarm nicht gelungen. (Strieder 1956, S. 126)

Löcher beschreibt die Werke Plattners als eng an die Kompositionen Brosamers angelegt; den Tobias Jobst beschreibt er als winklig umrissen (Löcher 1967, S. 121). Von Plattner sei wiederum der Monogrammist HW abhängig.

Peter Strieder führt die Darstellung des schreibenden Jünglings auf Dürers Porträt des Erasmus von Rotterdam zurück (Strieder 1956, 126). Doch zeigt der Kupferstich Dürers zwar Erasmus ebenfalls beim Schreiben, aber dieser sitzt im Profil an einem Pult und an seiner Seite liegen zum Bildrand hin mehrere Folianten auf. Mehr als das Motiv eines Schreibenden ist hier also nicht gemein. Eine konkrete Übernahme einzelner Motive oder der Gesamtanlage ist folglich nicht nachzuweisen.

Eine schreibende Figur zeigen auch eine ganze Reihe niederländischer Porträtgemälden wie etwa Quentin Massys „Erasmus von Rotterdam“ von 1517, Bernard van Orleys „Georg van Zelle“ 1519, Bernard van Orleys „Mann am Schreibplatz“, um 1525, Jan Gossaerts „Kaufmann (sog. Banker)“ um 1530 und für die süddeutsche Porträtmalerei Hans Holbein d. J. „Dirck Tybis“ 1533.

Darüber hinaus sind auch aus Italien Porträts mit Schreibenden bekannt: Jacopo Pontormos „Alessandro de’Medici“ um 1470/80 (Kathke 1997; Beyer 2002, S. 144); Raffaels „Tomasso Inghirami“ um 1513 (Boston, Gardner Museum; sowie 1511/12, Florenz, Galleria Palatina, Palazzo Pitti), Franciabigios „Haushälter der Medici“ 1523.

Folglich sind zu Plattners Porträt vergleichbare Darstellungen nördlich der Alpen zeitgleich am Anfang des 16. Jahrhunderts entstanden, wohingegen in Italien bereits am Ende des 15. Jahrhunderts solche Motive anzutreffen sind. In der niederländischen Malerei des 15. Jahrhunderts hingegen sind solche Porträtgemälde nicht bekannt (1994). Dieser zuvor in Nürnberg nicht etablierte Porträttypus wurde von Plattner allgemein übernommen und eigenständig ausgeführt, denn es ist kein direktes Vorbild zu erkennen.

Bei den genannten Werken geben die Schreibutensilien allein keinen Aufschluss über den Beruf der Dargestellten, denn es handelt sich bei ihnen sowohl um Theologen, Juristen, Sekretäre, Gelehrte als auch um Kaufleute. Durch weitere Attribute aber sind die verschiedenen Berufe ansatzweise zu unterscheiden. Das „Bildnis eines Steuereinnehmers“ von Jan Gossaert gen. Mabuse etwa zeigt den Porträtierten beim Schreiben in ein Buch während daneben Münzen, eine Waage und im Hintergrund Briefe seine Tätigkeit genauer bestimmen – ein vergleichbares Porträt von Hans Holbein dem Jüngeren stammt aus dem Jahr 1532 (Schneider 2013, S. 46-50). Hiervon ist das Bildnis des Jobst Tobias zu unterscheiden, da weder eine Waage, noch Münzen oder ein Buch dargestellt sind. Unter den Bildern des Humansten Erasmus von Rotterdam zeigt neben der Grafik Dürers auch das Gemälde Quentin Massys den Gelehrten seitlich sitzend und in ein Buch schreibend, wobei weitere Folianten hinter ihm in einem Regal liegen (Schneider 2013, S. 63 ff.). Und auch bei Bernaert van Orleys Bildnis des Joris van Zelle liegen im Hintergrund weitere Bücher wie auch der Porträtierte auf einen Zettel in einem geöffneten Buch (ab)schreibt. Beide Male werden im Hintergrund der Humanisten weitere Folianten gezeigt wie diese auch selbst in solchen schreiben – hierin unterscheiden sich diese Bilder vom Porträt des Jobst Tobias, der allein ein weißes Blatt vor sich liegen hat. Sowohl hinsichtlich des Kaufmanns als auch der Humanisten kann die Vielteiligkeit der Attribute bei den niederländischen Malern zwar auch in der differenzierteren Darstellungsweise begründet sein, aber eben auch in einer genaueren und veränderten Bestimmung der Tätigkeit als dies bei Jobst zu beobachten ist.

Allein mit einem Blatt in der Hand hat Jan van Scorel im Jahr 1531 einen zwölfjährigen Knaben gemalt. Da auf dem Blatt Papier eine lateinische Inschrift durchscheint, interpretiert Schneider diese Anleihe beim Humanistenbild als Stolz der Eltern auf die Lernleistungen ihres Sohnes (Schneider 2013, 89f). Nur wenig später als das Porträt Plattners ist 1544 das Selbstbildnis des Malers Hermann tom Ring entstanden, welches den Maler an einer Brüstung zeigt, auf der er in ein dort liegendes, aufgeschlagenes Buch schreibt oder zeichnet (Die Maler tom Ring 1996, S. 228 ff.). Doch stellen Künstlerselbstporträts stets einen Sonderfall dar und es scheint sich bei dem von Plattner Porträtierten eher nicht um einen Künstler zu handeln.

Mithin lässt sich das Bildnis des Jobst Tobias nicht eindeutig als dasjenige eines Steuereinnehmers, Kaufmannes oder Juristen bestimmen, fehlen dafür doch spezifizierende weiteren Attribute. Dies gilt auch für die Darstellungen von Humanisten, welche ebenfalls durch die Folianten genauer bestimmt sind. Die seltenen Beispiele eines allein mit einem Blatt Papier Porträtierten aber sind derart unterschiedlich, dass keine feste Ikonographie erkannt werden kann und die Tätigkeit des Jobst Tobias so auch nicht näher einzugrenzen ist. Vielmehr kann allein eine Ausbildung, welche ihm die Kenntnis des Schreibens vermittelte, vorausgesetzt werden. Ob er aber als Humanist, Kaufmann oder Jurist tätig war, lässt sich ohne Quellenfunde zur historischen Person nicht belegen.

Das junge Alter des Porträtierten lässt eher darauf schließen, dass sich Tobias Jobst zum Ende einer Ausbildung oder zu Beginn einer Berufstätigkeit befand.

Bei dem Gemälde handelt es sich um den Anfang des 16. Jahrhunderts auch in Nürnberg etablierten Typus eines Porträtbildes. Der Maler Hans Plattner war ein bevorzugter Porträtist des Nürnberger Patriziats. Jobst Tobias ist hier als Schreibender dargestellt, jedoch sind vergleichbare Porträts schreibender Personen aus Nürnberg nicht erhalten, wohl aber aus anderen Regionen. Folglich wurde in den etablierten Nürnberger Porträttypus durch den Maler Hans Plattner mit der Darstellung eines Schreibenden eine Neuerung und Spezifizierung eingebracht.

In Nürnberg war seit Dürer und seinen Mitarbeitern das Porträtbild etabliert und solche wurden vornehmlich von den Mitgliedern des Patriziats in Auftrag gegeben. In diesem Zusammenhang ist auch das Bildnis des Jobst Tobias zu sehen, auch wenn dieser bislang nicht mit einer historischen Person in Verbindung gebracht werden konnte. Insbesondere die zeitgleich und nachfolgend entstandenen Porträtbilder des Georg Pencz weisen zumeist eine weitere Differenziertheit hinsichtlich der Raumgestaltung und der Materialerscheinung auf und lassen einen qualitativen Unterschied zu den Werken Plattners erkennen (Strieder 1993, S. 156-164). Dieser war folglich nicht der führende Porträtist in Nürnberg, aber als Stadtmaler ein angesehener Meister.

Das Motiv der parallel zum Bildrand verlaufenden Brüstung, die auch als Standfläche oder Ablagefläche für Objekte fungiert, hatte bereits Barthel Bruyn in Köln eingeführt.

Kühnel-Kunze sieht das Gemälde als Gegenstück zu einem im 2. Weltkrieg zerstörten Bild aus der Sammlung Kühlmann, Berlin. Dieses inschriftlich auf 1537 datierte Gemälde zeigt einen Mann mittleren Alters mit einem Weinhumpen. Worin der inhaltliche Zusammenhang bestehen soll, außer dass beide Porträtierten Gegenstände in der Hand halten, ist jedoch nicht recht deutlich. Doch erkennt Kühnel-Kunze für beide Gemälde „dieselbe trockene, flache Malweise und wenig lebhafte Charakterisierung“ (Kühnel-Kunze 1962, 12).

Ausführungen in Anlehnung an Q38

Über die in gelben Majuskeln aufgetragene Inschrift „Jobst Tob“ wurde der Name Jobst Tobias rekonstruiert. Eine historische Person, womöglich mit den zwei Vornamen Jobst und Tobias, konnte bislang noch nicht in Zusammenhang mit dem Bildnis gebracht werden. Der Maler Hans Plattner, dem dieses mit den Initialen HP bezeichnete Werk, zugeschrieben wurde, war ein bevorzugter Porträtist des Nürnberger Patriziats, sodass der Dargestellte in diese geografische Region verortet werden kann.

Den Nachweis über den Zusammenhang zwischen den mit HP signierten Bildnisse mit dem Nürnberger Maler Hans Plattner (-1562) und seine Urheberschaft des von Lipperheideschen Bildnisses erbrachte erstmalig Peter Strieder, der den Hinweis auf das Berliner Bildnis von Irene Kühnel-Kunze erhalten hatte (Strieder 1951, Fn. 18; vgl. auch Strieder 1956). Kühnel-Kunze ergänzte 1962 die Ausführungen Strieders und sah das Gemälde als „eine Art Gegenstück“ (Kühnel-Kunze 1962, S. 12) zu einem im Zweiten Weltkrieg zerstörten Bild aus der Sammlung Kühlmann, Berlin. Beiden Gemälden bescheinigt sie „dieselbe trockene, flache Malweise und wenig lebhafte Charakterisierung“ (Kühnel-Kunze 1962, S. 12).

(TEXT: FELIX PRINZ)

Hans Plattner wird als Porträtist erstmalig umfassender beschrieben im 96. Jahresbericht der Germanischen National-Museums Nürnberg. Strieder (Strieder 1951, S. 17-22) bildet hier jedoch noch nicht das Bildnis des Tobias Jobst ab. In der FN 18 heisst es jedoch: Frau Dr. Irene Kühnel-Kunze hatte die Freundlichkeit, mich auf ein weiteres H P bez. Bildnis der Lipperheideschen Kostümbibliothek, Berlin, aufmerksam zu machen.

In seinem Artikel zur Nürnberger Bildniskunst beschreibt Peter Strieder das Bildnis im Vergleich zu Dürers Darstellung des Erasmus von Rotterdam als ein Werk, welches der radikalen und trockenen Vereinfachung zum Opfer gefallen ist (Strieder 1956, S. 126). Desweiteren bemängelt Strieder die Ausführung der Arm- und Handpartie: Besondere Schwierigkeiten breiten Plattner die Hände, die er nicht nach dem gewohnten Schema übereinanderlegen kann. Offenbar liegen Einzelstudien zugrunde, doch ist die organische Verbindung mit dem Unterarm nicht gelungen. (Strieder 1956, S. 126)

Löcher beschreibt die Werke Plattners als eng an die Kompositionen Brosamers angelegt; den Tobias Jobst beschreibt er als winklig umrissen (Löcher 1967, S. 121). Von Plattner sei wiederum der Monogrammist HW abhängig.

Peter Strieder führt die Darstellung des schreibenden Jünglings auf Dürers Porträt des Erasmus von Rotterdam zurück (Strieder 1956, 126). Doch zeigt der Kupferstich Dürers zwar Erasmus ebenfalls beim Schreiben, aber dieser sitzt im Profil an einem Pult und an seiner Seite liegen zum Bildrand hin mehrere Folianten auf. Mehr als das Motiv eines Schreibenden ist hier also nicht gemein. Eine konkrete Übernahme einzelner Motive oder der Gesamtanlage ist folglich nicht nachzuweisen.

Eine schreibende Figur zeigen auch eine ganze Reihe niederländischer Porträtgemälden wie etwa Quentin Massys „Erasmus von Rotterdam“ von 1517, Bernard van Orleys „Georg van Zelle“ 1519, Bernard van Orleys „Mann am Schreibplatz“, um 1525, Jan Gossaerts „Kaufmann (sog. Banker)“ um 1530 und für die süddeutsche Porträtmalerei Hans Holbein d. J. „Dirck Tybis“ 1533.

Darüber hinaus sind auch aus Italien Porträts mit Schreibenden bekannt: Jacopo Pontormos „Alessandro de’Medici“ um 1470/80 (Kathke 1997; Beyer 2002, S. 144); Raffaels „Tomasso Inghirami“ um 1513 (Boston, Gardner Museum; sowie 1511/12, Florenz, Galleria Palatina, Palazzo Pitti), Franciabigios „Haushälter der Medici“ 1523.

Folglich sind zu Plattners Porträt vergleichbare Darstellungen nördlich der Alpen zeitgleich am Anfang des 16. Jahrhunderts entstanden, wohingegen in Italien bereits am Ende des 15. Jahrhunderts solche Motive anzutreffen sind. In der niederländischen Malerei des 15. Jahrhunderts hingegen sind solche Porträtgemälde nicht bekannt (1994). Dieser zuvor in Nürnberg nicht etablierte Porträttypus wurde von Plattner allgemein übernommen und eigenständig ausgeführt, denn es ist kein direktes Vorbild zu erkennen.

Bei den genannten Werken geben die Schreibutensilien allein keinen Aufschluss über den Beruf der Dargestellten, denn es handelt sich bei ihnen sowohl um Theologen, Juristen, Sekretäre, Gelehrte als auch um Kaufleute. Durch weitere Attribute aber sind die verschiedenen Berufe ansatzweise zu unterscheiden. Das „Bildnis eines Steuereinnehmers“ von Jan Gossaert gen. Mabuse etwa zeigt den Porträtierten beim Schreiben in ein Buch während daneben Münzen, eine Waage und im Hintergrund Briefe seine Tätigkeit genauer bestimmen – ein vergleichbares Porträt von Hans Holbein dem Jüngeren stammt aus dem Jahr 1532 (Schneider 2013, S. 46-50). Hiervon ist das Bildnis des Jobst Tobias zu unterscheiden, da weder eine Waage, noch Münzen oder ein Buch dargestellt sind. Unter den Bildern des Humansten Erasmus von Rotterdam zeigt neben der Grafik Dürers auch das Gemälde Quentin Massys den Gelehrten seitlich sitzend und in ein Buch schreibend, wobei weitere Folianten hinter ihm in einem Regal liegen (Schneider 2013, S. 63 ff.). Und auch bei Bernaert van Orleys Bildnis des Joris van Zelle liegen im Hintergrund weitere Bücher wie auch der Porträtierte auf einen Zettel in einem geöffneten Buch (ab)schreibt. Beide Male werden im Hintergrund der Humanisten weitere Folianten gezeigt wie diese auch selbst in solchen schreiben – hierin unterscheiden sich diese Bilder vom Porträt des Jobst Tobias, der allein ein weißes Blatt vor sich liegen hat. Sowohl hinsichtlich des Kaufmanns als auch der Humanisten kann die Vielteiligkeit der Attribute bei den niederländischen Malern zwar auch in der differenzierteren Darstellungsweise begründet sein, aber eben auch in einer genaueren und veränderten Bestimmung der Tätigkeit als dies bei Jobst zu beobachten ist.

Allein mit einem Blatt in der Hand hat Jan van Scorel im Jahr 1531 einen zwölfjährigen Knaben gemalt. Da auf dem Blatt Papier eine lateinische Inschrift durchscheint, interpretiert Schneider diese Anleihe beim Humanistenbild als Stolz der Eltern auf die Lernleistungen ihres Sohnes (Schneider 2013, 89f). Nur wenig später als das Porträt Plattners ist 1544 das Selbstbildnis des Malers Hermann tom Ring entstanden, welches den Maler an einer Brüstung zeigt, auf der er in ein dort liegendes, aufgeschlagenes Buch schreibt oder zeichnet (Die Maler tom Ring 1996, S. 228 ff.). Doch stellen Künstlerselbstporträts stets einen Sonderfall dar und es scheint sich bei dem von Plattner Porträtierten eher nicht um einen Künstler zu handeln.

Mithin lässt sich das Bildnis des Jobst Tobias nicht eindeutig als dasjenige eines Steuereinnehmers, Kaufmannes oder Juristen bestimmen, fehlen dafür doch spezifizierende weiteren Attribute. Dies gilt auch für die Darstellungen von Humanisten, welche ebenfalls durch die Folianten genauer bestimmt sind. Die seltenen Beispiele eines allein mit einem Blatt Papier Porträtierten aber sind derart unterschiedlich, dass keine feste Ikonographie erkannt werden kann und die Tätigkeit des Jobst Tobias so auch nicht näher einzugrenzen ist. Vielmehr kann allein eine Ausbildung, welche ihm die Kenntnis des Schreibens vermittelte, vorausgesetzt werden. Ob er aber als Humanist, Kaufmann oder Jurist tätig war, lässt sich ohne Quellenfunde zur historischen Person nicht belegen.

Das junge Alter des Porträtierten lässt eher darauf schließen, dass sich Tobias Jobst zum Ende einer Ausbildung oder zu Beginn einer Berufstätigkeit befand.

Bei dem Gemälde handelt es sich um den Anfang des 16. Jahrhunderts auch in Nürnberg etablierten Typus eines Porträtbildes. Der Maler Hans Plattner war ein bevorzugter Porträtist des Nürnberger Patriziats. Jobst Tobias ist hier als Schreibender dargestellt, jedoch sind vergleichbare Porträts schreibender Personen aus Nürnberg nicht erhalten, wohl aber aus anderen Regionen. Folglich wurde in den etablierten Nürnberger Porträttypus durch den Maler Hans Plattner mit der Darstellung eines Schreibenden eine Neuerung und Spezifizierung eingebracht.

In Nürnberg war seit Dürer und seinen Mitarbeitern das Porträtbild etabliert und solche wurden vornehmlich von den Mitgliedern des Patriziats in Auftrag gegeben. In diesem Zusammenhang ist auch das Bildnis des Jobst Tobias zu sehen, auch wenn dieser bislang nicht mit einer historischen Person in Verbindung gebracht werden konnte. Insbesondere die zeitgleich und nachfolgend entstandenen Porträtbilder des Georg Pencz weisen zumeist eine weitere Differenziertheit hinsichtlich der Raumgestaltung und der Materialerscheinung auf und lassen einen qualitativen Unterschied zu den Werken Plattners erkennen (Strieder 1993, S. 156-164). Dieser war folglich nicht der führende Porträtist in Nürnberg, aber als Stadtmaler ein angesehener Meister.

Das Motiv der parallel zum Bildrand verlaufenden Brüstung, die auch als Standfläche oder Ablagefläche für Objekte fungiert, hatte bereits Barthel Bruyn in Köln eingeführt.

Kühnel-Kunze sieht das Gemälde als Gegenstück zu einem im 2. Weltkrieg zerstörten Bild aus der Sammlung Kühlmann, Berlin. Dieses inschriftlich auf 1537 datierte Gemälde zeigt einen Mann mittleren Alters mit einem Weinhumpen. Worin der inhaltliche Zusammenhang bestehen soll, außer dass beide Porträtierten Gegenstände in der Hand halten, ist jedoch nicht recht deutlich. Doch erkennt Kühnel-Kunze für beide Gemälde „dieselbe trockene, flache Malweise und wenig lebhafte Charakterisierung“ (Kühnel-Kunze 1962, 12).

Ausführungen in Anlehnung an Q38

Der Dargestellte sitzt hinter einem bildparallel stehenden Tisch, mit der rechten Hand eine Schreibfeder führend. Sein Blick richtet sich nach links in die Ferne. Der Dargestellte trägt einen schwarzen, bis zur Taille reichenden Oberrock. Die langen, enganliegenden Ärmel enden schmucklos am Handgelenk, auf der Taille sind rotfarbige Nesteln angebracht. Mittig weist das schlichte, stark taillierte Obergewand drei Kordelschlaufen auf, von denen jedoch nur die untere geschlossen ist. Das rote Untergewand, ein Wams, schliesst am Hals gerade ab und ist länger als die schwarze Jacke. Das darunter getragene Leinenhemd hat einen kurzen Stehkragen mit kleinen Rüschen. Über dem kurzen, gelockten Haar trägt der junge Mann ein Barret mit Ohrenklappen und Nackenbedeckung.

Das hier von Tobias Jobst getragene Ohrenklappen-Barret, von Jutta Zander-Seidel auch als gestrickte Schlappe bezeichnet (Zander-Seidel 1990, S. 130, Abb. 119) wurde den unteren Ständen seit 1518 meist zu tragen untersagt (Loschek 2011, Barett). Die bildliche Überlieferung zeigt, dass es zumeist von Gelehrten, zumindest aber solchen mit einer humanistischen Ausbildung, getragen wurde und kann hier in Kombination mit den Schreibgeräten in diesem Zusammenhang gelesen werden.

←

01 / 12

→